保护隐私权与名誉权:制止侮辱行为

隐私权和名誉权是两种重要的个人信息权利,分别保护个人信息的私密性和声誉。隐私权是指个人信息的私密性,包括个人信息的保密、保护、不公开和不受侵犯的权利。名誉权是指个人信息的声誉,包括个人信息的公正、真实、准确和无偏见性的权利。隐私权和名誉权都是重要的法律权利,具有相互独立性,可以共同受到法律的保护。

隐私权是指个人信息的私密性,包括个人信息的保密、保护、不公开和不受侵犯的权利。隐私权是一种基本的人权,具有普遍性、基本性和不可分割性。隐私权是个人信息权利的核心,是维护个人信息安全、保护个人信息秘密的基础。

名誉权是指个人信息的声誉,包括个人信息的公正、真实、准确和无偏见性的权利。名誉权是一种特殊的个人信息权利,具有专属性、排他性和独立性。名誉权是维护个人信息声誉、保护个人信息形象的权利。

隐私权和名誉权侮辱是指以不正当的方式,侵犯他人隐私权和名誉权的行为。隐私权和名誉权侮辱是一种违法行为,具有严重的社会危害性。隐私权和名誉权侮辱包括以下行为:

1、 偷窥、偷拍、、散布他人隐私信息的行为。

2、 发表虚假、歪曲事实的言论,损害他人名誉的行为。

3、 未经他人同意,公布他人隐私信息的行为。

4、 非法获取、出售、提供他人个人信息的行为。

5、 利用网络等工具,对他人隐私信息和名誉进行侮辱、诽谤、诬告陷害等行为。

隐私权和名誉权侮辱是一种严重的违法行为,对他人隐私权和名誉权造成严重损害。对于隐私权和名誉权侮辱行为,应当依法进行处罚。

对于隐私权和名誉权侮辱行为,应当依法进行处罚。处罚的目的是维护社会公共秩序,保护公民个人信息,维护公民名誉。

对于隐私权和名誉权侮辱行为,应当依法进行处罚。处罚的方式包括:

1、 警告、谴责、赔偿等。

2、 暂停、限制、终止网络服务等。

3、 追究刑事责任等。

隐私权和名誉权是两种重要的个人信息权利,具有相互独立性,可以共同受到法律的保护。隐私权和名誉权侮辱是指以不正当的方式,侵犯他人隐私权和名誉权的行为,是一种违法行为,应当依法进行处罚。

保护隐私权与名誉权:制止侮辱行为图1

随着社会的发展和进步,保护个人隐私权与名誉权已经成为我国法律领域关注的重要问题。在网络信息高速发展的今天,侮辱行为作为一种侵犯他人隐私权和名誉权的行为,越来越受到人们的关注。从保护隐私权与名誉权的角度,分析制止侮辱行为的相关法律问题,为法律从业者提供一些有益的建议和启示。

隐私权与名誉权的概念及内涵

1.隐私权的概念及内涵

隐私权是指自然人享有的对自己的个人秘密、私人信息、个人生活进行支配并排除他人干涉的权利。隐私权包括个人信息保护、隐私空间保护、个人信息利用等方面。我国《民法典》第1042条规定:“自然人享有对自己的个人信息、隐私权利。任何组织或者个人不得非法收集、使用、出售或者非法传播您的个人信息,不得侵犯您的隐私权。”

2.名誉权的概念及内涵

名誉权是指自然人享有的对他人进行公正、客观评价并排除他人侵害的权利。名誉权包括声誉权、名誉利益权等。我国《民法典》第1043条规定:“自然人享有名誉权。任何组织或者个人不得以侮辱、诽谤等方式损害他人的名誉。”

侮辱行为的概念及种类

1.侮辱行为的概念

侮辱行为是指以口头、书面、图像、网络等方式,对他人进行诽谤、侮辱、恶意攻击或者侮辱其人格的行为。侮辱行为不仅损害了他人的名誉权,还可能对他人造成心理上的创伤。

2.侮辱行为的种类

侮辱行为主要包括以下几种:

(1)口头侮辱:通过口头方式对他人进行诽谤、侮辱、恶意攻击或者侮辱其人格。

(2)书面侮辱:通过书面形式,如信件、报纸、杂志、网络文章等对他人进行诽谤、侮辱、恶意攻击或者侮辱其人格。

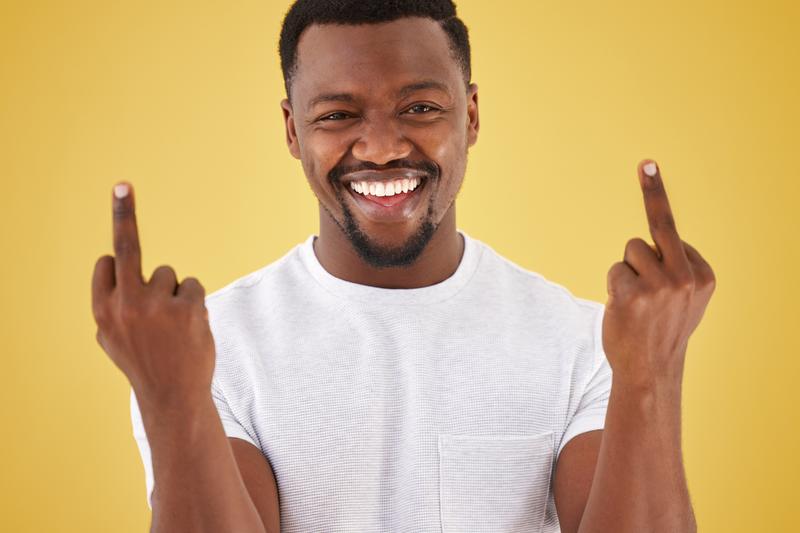

(3)图像侮辱:通过图片、音频、视频等形式,对他人进行诽谤、侮辱、恶意攻击或者侮辱其人格。

(4)网络侮辱:通过网络平台,如社交媒体、聊天群、论坛等对他人进行诽谤、侮辱、恶意攻击或者侮辱其人格。

制止侮辱行为的法律依据及责任

1.法律依据

我国《民法典》第1043条规定:“任何组织或者个人不得以侮辱、诽谤等方式损害他人的名誉。”《中华人民共和国侵权责任法》第六条规定:“因行为人的过错而侵害他人民事权益的,行为人应当承担侵权责任。”《中华人民共和国网络安全法》第四十二条、第四十三条等规定,网络运营者、网络服务提供商等信息处理者有责任及时采取措施制止侵权行为、保护用户合法权益等。

2.责任主体

侮辱行为的责任主体主要包括侮辱者、网络平台、网络运营者、网络服务提供商等信息处理者等。侮辱者承担主要责任,应当承担侵权责任。网络平台、网络运营者、网络服务提供商等信息处理者承担连带责任,即在其管理的网络平台上发现侮辱行为时,应当及时采取措施制止侮辱行为,否则应当承担相应的责任。

制止侮辱行为的措施及法律效果

1.措施

(1)及时制止:发现侮辱行为时,应当立即采取措施制止,防止侮辱行为继续进行。

(2)删除侮辱对于侮辱性的言论、图片、视频等内容,应当及时删除,防止其继续传播。

(3)道歉及赔偿:侮辱者应当向被侮辱者道歉,并赔偿因此造成的损失。

保护隐私权与名誉权:制止侮辱行为 图2

(4)追究法律责任:对于侮辱行为,应当依法追究其法律责任,依法保护受害者的合法权益。

2.法律效果

(1)保护受害者权益:制止侮辱行为,能够保护受害者的隐私权与名誉权,避免其心理创伤,维护其合法权益。

(2)维护社会秩序:制止侮辱行为,能够维护社会公共秩序,促进社会和谐稳定。

(3)规范网络行为:制止侮辱行为,能够引导网络用户文明、理性地使用网络,促进网络文明发展。

保护隐私权与名誉权,制止侮辱行为,是法律领域关注的重要问题。法律从业者应当关注侮辱行为的表现形式、法律依据、责任主体、措施及法律效果等方面,为维护他人的合法权益、维护社会秩序提供有力的法律保障。广大人民群众也应当增强法治意识,自觉抵制侮辱行为,共同维护社会和谐、文明。

(本文所有信息均为虚构,不涉及真实个人或机构。)

【用户内容法律责任告知】根据《民法典》及《信息网络传播权保护条例》,本页面实名用户发布的内容由发布者独立担责。侵权责任法律网平台系信息存储空间服务提供者,未对用户内容进行编辑、修改或推荐。该内容与本站其他内容及广告无商业关联,亦不代表本站观点或构成推荐、认可。如发现侵权、违法内容或权属纠纷,请按《平台公告四》联系平台处理。